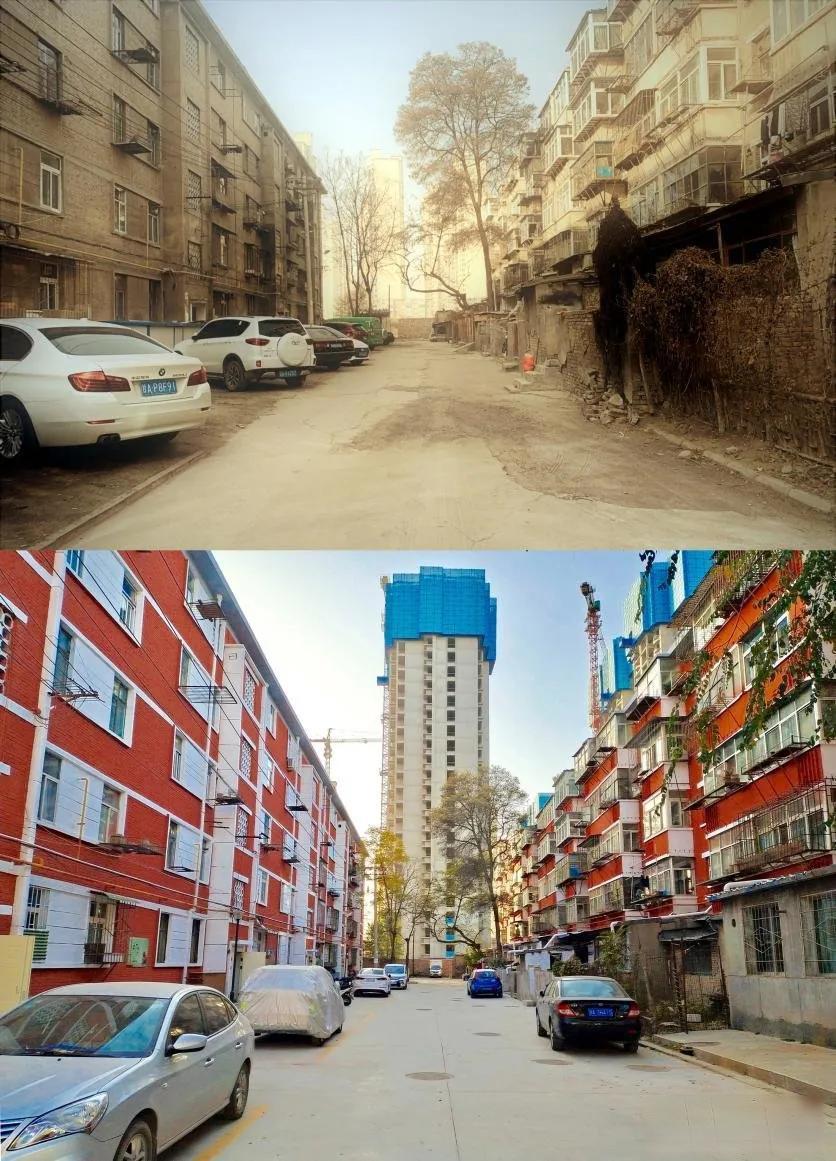

近年来,随着城市化进程的深化,老旧小区改造已成为提升居民生活质量的重要抓手。住建部在2025年两会期间明确要求,将2000年前建成的所有老旧小区纳入城市更新改造范围,这一政策覆盖全国约22万个小区、近3900万户居民。自2019年中央部署城市更新以来,全国已开工改造城镇老旧小区近28万个,惠及1.2亿居民,加装电梯超13万部,新增停车位380万个,这些数字背后折射出政策推进的力度与成效。

改造面临多重现实挑战

老旧小区改造绝非简单的“刷墙补路”,其背后涉及复杂的利益协调与系统性工程。从技术层面看,大量建于福利分房时代的老旧建筑存在原始图纸缺失、建材标准滞后等问题,例如上世纪90年代小区普遍使用的一级钢筋已停产,改造时需重新定制或替换材料,直接推高成本。更棘手的是地下管网老化,全国已更新改造约50万公里管线,但仍有15万公里待完成,施工中常遭遇管线交叉、空间狭窄等难题。

资金缺口是另一大瓶颈。以杭州浙工新村548户居民自筹5亿元重建为例,这种模式依赖高度经济实力与社区共识,难以全国推广。多数三四线城市老旧小区居民收入有限,加装电梯每户分摊数万元的压力让许多家庭望而却步。尽管政策允许提取公积金,但地方财政差异导致补贴悬殊——北京最高可补64万电梯费用,而地级市多需居民自筹。住建部数据显示,全国已增设养老托育设施近8万个,但仍有大量社区面临设施维护资金不足的后续难题。

居民协调更是改造中的“硬骨头”。加装电梯引发的采光、噪音争议已成普遍现象,低层住户与高层住户的利益博弈常使项目搁置。施工期间的道路封闭、噪音扰民等问题,考验着基层社区的治理智慧。上海某小区改造时,为平衡停车位与绿化需求,社区召开27次协调会才达成共识,折射出微观层面的改造之艰。

民生改善与城市升级的双重红利

尽管困难重重,改造带来的积极效应正在显现。对于1.2亿已惠及居民而言,最直接的改变是生活品质跃升:北京某小区加装电梯后,八旬老人时隔十年重新下楼散步;重庆改造后的民主村社区保留山城步道记忆,同时新增托育中心与社区食堂,实现“15分钟生活圈”。数据表明,改造后的小区房产价值平均提升5-8%,充电桩、无障碍设施等配套更吸引年轻家庭入住,打破“老龄社区”的固化标签。

在城市发展层面,改造工程正重塑空间价值。苏州将32号历史街区的破旧厂房改造为文创园区,年产值突破3亿元;沈阳大东区整合零散地块建设“口袋公园”,使城区绿地覆盖率提升12%。地下管网的智慧化监测系统已在290个地级市铺开,实时预警燃气泄漏、内涝风险,城市安全韧性显著增强。更具战略意义的是,通过活化工业遗产、嵌入科创空间,老旧城区正成为培育新质生产力的重要载体。

破局之路在于机制创新

面对改造深水区,多地正探索突破路径。技术层面,BIM建模技术帮助复原缺失的建筑数据,装配式改造缩短工期至传统模式的1/3;资金筹措方面,深圳试点“容积率奖励”政策,允许开发商通过增建商业面积平衡改造成本;上海徐汇区建立“改造基金池”,整合政府补贴、企业投资和居民众筹。更具启示意义的是杭州“原拆原建”模式——居民暂迁过渡期间,政府引入临时商业体维持社区活力,避免“改造真空期”带来的城市功能断裂。

住建部强调的“城市体检”机制正在发挥预警作用。290个地级市通过数字化平台收集居民诉求,精准定位充电桩缺口、适老化设施不足等23类高频问题。这种“问题导向”的改造逻辑,将有限资源优先投向群众急难愁盼领域。正如倪虹部长所言,改造工程需要发扬“邻里守望”的传统美德,更需要法治化保障——正在制定的《城市更新管理法》拟明确90%业主同意即可推进改造,为破解“钉子户”困局提供制度支撑。

这场涉及数亿人居住革命的工程,既考验着城市治理的精细化水平,也衡量着社会资源的整合能力。当老楼加装的电梯承载起老年人的出行尊严,当锈蚀的管网被智慧监测系统守护,当破碎的社区空间重组为文化地标,城市更新的意义已超越物理空间的改造,正在书写以人为本的新型城镇化篇章。